2021.02.20

もうすぐみかん組さん♪

あっというまに2月も後半にはいりました。

あと一ヶ月で、いちご組からみかん組になります。

「もうすぐいちご組さんからみかん組さんになるんだよ」

「みかん組さんのお部屋で遊んだり、お給食食べたりするんだよ」

と伝えると「なんで?」と不思議そうな子どもたち。

そんな子どもたちが少しでも実感をし、期待をもてるように

実際にみかん組のお部屋で遊んでみました。

新しいものにどんどん手を伸ばす子もいれば、

慣れない環境にドキドキしている子、、、

周りを見渡すと、いちご組にもある玩具を発見!

安心したのか、すぐに手に取り、さっそくいつもの遊び方で♪

レゴ板にレゴをくっつけて、お家を作り始めました。

「あっ!みかん組さんには動物さんがいる」

「すべり台もつけられるみたい!」

「動物園にする!」

といつもと一緒の中にも、新たな遊び方、玩具があり、楽しんでいました。

次はおままごことコーナー!

いろいろな食材、道具、被り物、、、

みんな目を輝かせていました!

手作りの電子レンジに思い思いに具材を入れ、

「チーン!あついですよ~」と楽しむ子もいました。

器に具材をのせたり、クレープ生地に生クリームをつけたり、、、

お友だちと話しながら、自分の好きなものを作っていましたよ。

包丁の使い方も、しっかり左手で具材を抑えていて、、とても上手です。

私たち保育士も見たことのない一面に驚かされました!

中には、コックさんの帽子を被ったり、スカートを履いたりしている子も。

絵本もパズルも、いちご組とは違う物に、興味津々!!

たっぷりと遊んで、いちご組に戻り改めて「進級」の話をすると、

「またみかんさんで遊べるの?いっぱい遊べるの?」

ととても嬉しそうに言っていました。

いつもと違う環境でたっぷり遊び、少し疲れたのか

この日はいつもよりもはやく眠りにつきました。

またこのような機会をつくっていきたいと思います。

残り少しとなったいちご組での生活、、、

毎日笑顔で楽しく過ごしていきます!

あっというまに2月も後半にはいりました。

あと一ヶ月で、いちご組からみかん組になります。

「もうすぐいちご組さんからみかん組さんになるんだよ」

「みかん組さんのお部屋で遊んだり、お給食食べたりするんだよ」

と伝えると「なんで?」と不思議そうな子どもたち。

そんな子どもたちが少しでも実感をし、期待をもてるように

実際にみかん組のお部屋で遊んでみました。

新しいものにどんどん手を伸ばす子もいれば、

慣れない環境にドキドキしている子、、、

周りを見渡すと、いちご組にもある玩具を発見!

安心したのか、すぐに手に取り、さっそくいつもの遊び方で♪

レゴ板にレゴをくっつけて、お家を作り始めました。

「あっ!みかん組さんには動物さんがいる」

「すべり台もつけられるみたい!」

「動物園にする!」

といつもと一緒の中にも、新たな遊び方、玩具があり、楽しんでいました。

次はおままごことコーナー!

いろいろな食材、道具、被り物、、、

みんな目を輝かせていました!

手作りの電子レンジに思い思いに具材を入れ、

「チーン!あついですよ~」と楽しむ子もいました。

器に具材をのせたり、クレープ生地に生クリームをつけたり、、、

お友だちと話しながら、自分の好きなものを作っていましたよ。

包丁の使い方も、しっかり左手で具材を抑えていて、、とても上手です。

私たち保育士も見たことのない一面に驚かされました!

中には、コックさんの帽子を被ったり、スカートを履いたりしている子も。

絵本もパズルも、いちご組とは違う物に、興味津々!!

たっぷりと遊んで、いちご組に戻り改めて「進級」の話をすると、

「またみかんさんで遊べるの?いっぱい遊べるの?」

ととても嬉しそうに言っていました。

いつもと違う環境でたっぷり遊び、少し疲れたのか

この日はいつもよりもはやく眠りにつきました。

またこのような機会をつくっていきたいと思います。

残り少しとなったいちご組での生活、、、

毎日笑顔で楽しく過ごしていきます!

カテゴリ:いちご組

2021.02.13

2月の壁面製作~すみれ組~

厳しい寒さの中にも、時折暖かい日差しが感じられるようになってきましたね。

今回は、すみれ組の製作の様子を紹介したいと思います。

今週は2月の壁面製作を行いました。

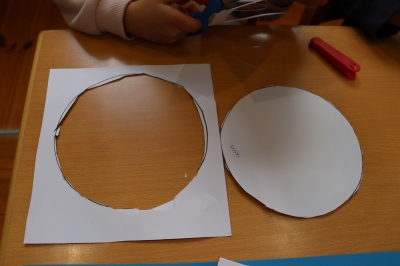

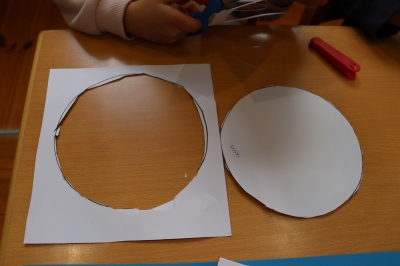

まず初めに、あらかじめ書いてある円の線の上をハサミで切りました。

ハサミの持ち方をしっかり確認してから慎重に進めていきます。

一言も話さず集中しています…。

上手に丸く切ることが出来ました。

切った円を2つ重ねると雪だるまに変身!

次は、折り紙で手袋を折りました。4月から毎月の壁面製作では折り紙を取り入れていることで、最近では保育士の説明を聞いて見て真似て上手に折っていくことが出来るようになりました。

「ぴったんこ!」と言いながら、角と角を上手く合わせて折っていく子どもたち。

折った後はアイロンをしっかりかけていきます。

作った手袋は雪だるまにつけます♪

糊の使い方はバッチリ!!

「1の指でつけるよね!」と慣れた手つきで糊をつけていきます。

手袋を付けたら、雪だるまさんの顔を描きます。

「どんな顔にしようかな~!」「笑った顔にする!」と友だちと話しをしながら思い思いに顔を描いていく子どもたち。

描き終えると「見て!可愛くした!」「喜んでる顔だよ!」と友だちと見せ合って嬉しそうな様子でした♪

最後は、絵の具を使って指スタンプ♪

雪だるまさんの周りに雪を降らせていきます。

「いっぱい降ったら喜ぶかな~!」「もっと雪降らせてあげよ~!」と好きなようにスタンプを楽しんでいく子どもたち。

今年度も残り2ヵ月を切りました。このクラスで過ごす時間も残りわずか。これまで以上に1日1日を大切に、子どもたちと過ごしていきたいと思います。

厳しい寒さの中にも、時折暖かい日差しが感じられるようになってきましたね。

今回は、すみれ組の製作の様子を紹介したいと思います。

今週は2月の壁面製作を行いました。

まず初めに、あらかじめ書いてある円の線の上をハサミで切りました。

ハサミの持ち方をしっかり確認してから慎重に進めていきます。

一言も話さず集中しています…。

上手に丸く切ることが出来ました。

切った円を2つ重ねると雪だるまに変身!

次は、折り紙で手袋を折りました。4月から毎月の壁面製作では折り紙を取り入れていることで、最近では保育士の説明を聞いて見て真似て上手に折っていくことが出来るようになりました。

「ぴったんこ!」と言いながら、角と角を上手く合わせて折っていく子どもたち。

折った後はアイロンをしっかりかけていきます。

作った手袋は雪だるまにつけます♪

糊の使い方はバッチリ!!

「1の指でつけるよね!」と慣れた手つきで糊をつけていきます。

手袋を付けたら、雪だるまさんの顔を描きます。

「どんな顔にしようかな~!」「笑った顔にする!」と友だちと話しをしながら思い思いに顔を描いていく子どもたち。

描き終えると「見て!可愛くした!」「喜んでる顔だよ!」と友だちと見せ合って嬉しそうな様子でした♪

最後は、絵の具を使って指スタンプ♪

雪だるまさんの周りに雪を降らせていきます。

「いっぱい降ったら喜ぶかな~!」「もっと雪降らせてあげよ~!」と好きなようにスタンプを楽しんでいく子どもたち。

今年度も残り2ヵ月を切りました。このクラスで過ごす時間も残りわずか。これまで以上に1日1日を大切に、子どもたちと過ごしていきたいと思います。

カテゴリ:すみれ組

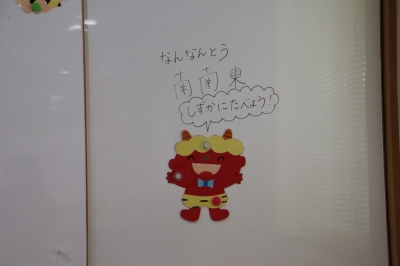

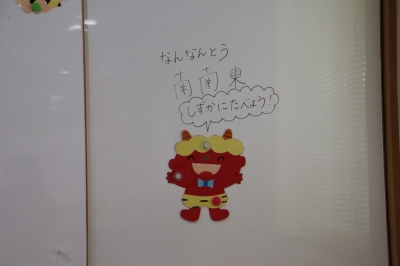

2021.02.03

豆まき会

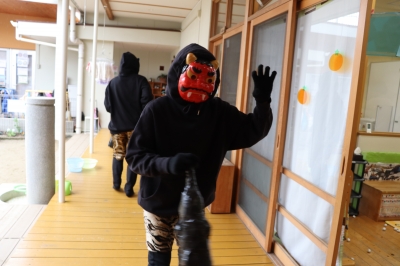

今年の節分は2月2日。(節分が2月2日になるのは124年ぶりだそうです)

保育園では、2月3日に豆まき会を行いました。

何日も前から幼児クラスには鬼のお面が飾ってあり…鬼を迎える準備は万端!

豆まき会では、乳児・幼児に分かれてペープサートなどお話を見たり、歌を歌ったりしました。

「みんなのお腹の中には鬼がいる~?」

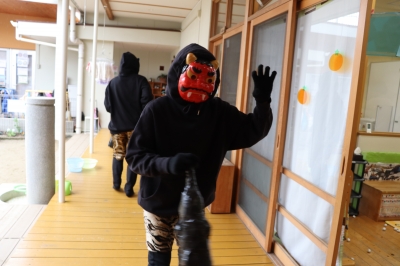

その後は、鬼を退治する練習。鬼に変身してお互いの部屋へ向かいます。

「びっくりするかなぁ~~」

「鬼だぞ~~」「鬼は外~~!!」

こちらは、さくら組の鬼。迫力満点ですね…

鬼の会議

鬼だぞ~!

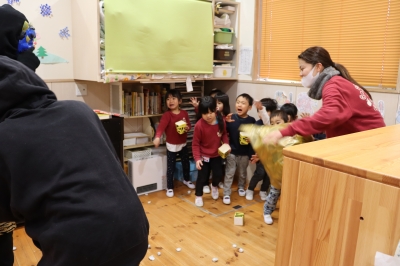

そんな時間を過ごしていると…

どすん! どすん!

何やら大きな足音が!

「なんだろう??」

やってきたのは恐ろしい鬼…

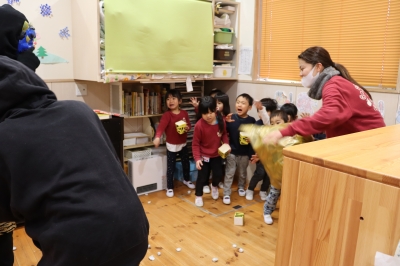

逃げろ~!

鬼は外~!!!

オニは~そと!!!!!!!

オニは~そと~!!!!!!!!!!!

早く出て行け~!!!!!!!!!!!

大変!先生が連れて行かれちゃう!

助けなくちゃ!

巨大豆を持って、最後の力を振り絞って

「オニはそと~!!!!!!!!!!」

参ったぞ~

みんなのパワーに圧倒されてオニは逃げて行きました。

当日の朝は「絶対に鬼をやつけるぞ!」と意気込む子も多かったのですが、どんよりとした雰囲気で「今日はお休みしたかった…」と呟く子もいました。年長さんの中には、「怖いから、もう卒園しようかな…」と卒園時期を早めようとする子もいました‥(°▽°)

ですが、全てそれを吹き飛ばしてよく頑張りました!

みんなのお腹の中にいるオニ、追い出せたね!

給食には恵方巻も出てきました。

がぶり!

大きな口で、黙々と食べていました^ - ^

そしておやつは、理事長先生直伝のレシピで作った「オニまんじゅう」。

とても美味しくて、毎年大人気です

「おいしすぎ~!ぐ~!」

オニさんも、おやつにおまめどうぞ♡ また来年。

今年の節分は2月2日。(節分が2月2日になるのは124年ぶりだそうです)

保育園では、2月3日に豆まき会を行いました。

何日も前から幼児クラスには鬼のお面が飾ってあり…鬼を迎える準備は万端!

豆まき会では、乳児・幼児に分かれてペープサートなどお話を見たり、歌を歌ったりしました。

「みんなのお腹の中には鬼がいる~?」

その後は、鬼を退治する練習。鬼に変身してお互いの部屋へ向かいます。

「びっくりするかなぁ~~」

「鬼だぞ~~」「鬼は外~~!!」

こちらは、さくら組の鬼。迫力満点ですね…

鬼の会議

鬼だぞ~!

そんな時間を過ごしていると…

どすん! どすん!

何やら大きな足音が!

「なんだろう??」

やってきたのは恐ろしい鬼…

逃げろ~!

鬼は外~!!!

オニは~そと!!!!!!!

オニは~そと~!!!!!!!!!!!

早く出て行け~!!!!!!!!!!!

大変!先生が連れて行かれちゃう!

助けなくちゃ!

巨大豆を持って、最後の力を振り絞って

「オニはそと~!!!!!!!!!!」

参ったぞ~

みんなのパワーに圧倒されてオニは逃げて行きました。

当日の朝は「絶対に鬼をやつけるぞ!」と意気込む子も多かったのですが、どんよりとした雰囲気で「今日はお休みしたかった…」と呟く子もいました。年長さんの中には、「怖いから、もう卒園しようかな…」と卒園時期を早めようとする子もいました‥(°▽°)

ですが、全てそれを吹き飛ばしてよく頑張りました!

みんなのお腹の中にいるオニ、追い出せたね!

給食には恵方巻も出てきました。

がぶり!

大きな口で、黙々と食べていました^ - ^

そしておやつは、理事長先生直伝のレシピで作った「オニまんじゅう」。

とても美味しくて、毎年大人気です

「おいしすぎ~!ぐ~!」

オニさんも、おやつにおまめどうぞ♡ また来年。

カテゴリ:未分類

RSS 2.0

RSS 2.0